会場:シェアスペース&キッチン ももしき(明日香村/奈良)

会期:2023.10.27-11.5

写真:加藤菜々子

「記憶」と「経験」の狭間を往還する意識、それをつなぐ回路としての展覧会

大島賛都

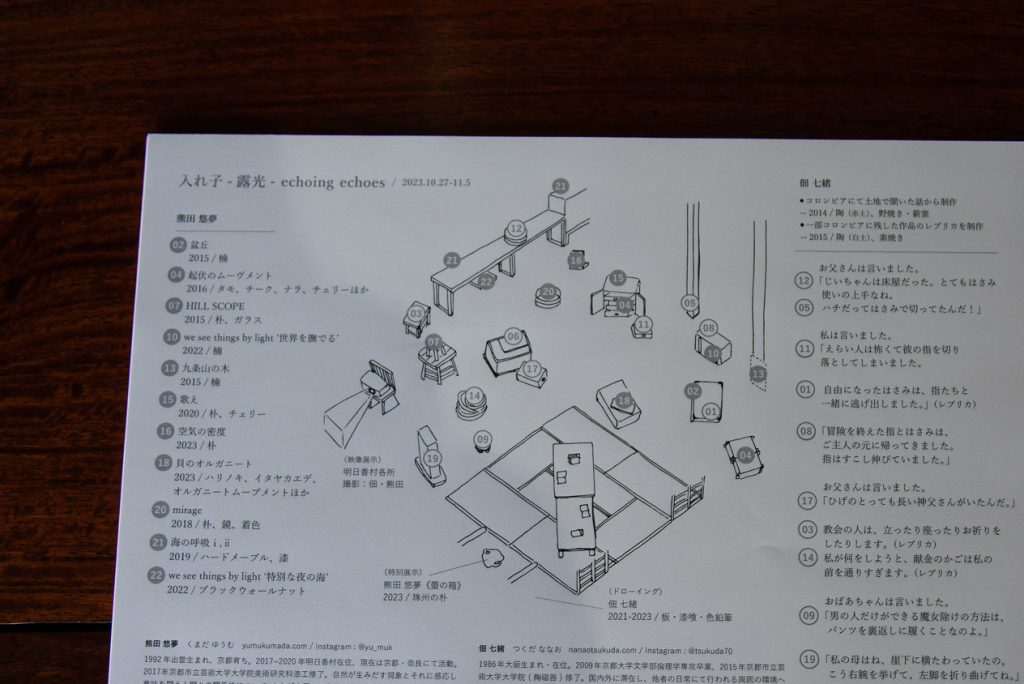

佃七緒と熊田悠夢による二人展「入れ子―露光―echoing echoes」の会場は、奈良の明日香村にあるすでに住人が去って久しい一軒の家だった。入口の引き戸をガラガラと開けて中に入ると、家の壁が取り払われた広い部屋の床の上に、佃と熊田の小さな作品が様々なモノの上に載せられて点在するように配置されていた。

佃は陶による作品を主に手がけ、熊田は木を彫って作品を作る。使う素材も様態もかなり違う二人が手掛けたさまざまな作品が、裏返しに置かれた引き出しや、同じくひっくり返された桶の底板などを展示台のようにして、思い思いの形で置かれている。床は、リノベされ最近までカフェとして使われていた名残りである美しい黒光りの床材となっていて、その艶やかな表面が、すべてを平等に受け入れる。使われているのは、長い時間の痕跡が見て取れる桶や、ざる、あるいは何かを入れていた箱などの日常の品々で、この家の「どこか」にあったものだ。それらが、その形状も、本来の用途も、そしてそれが宿す記憶も、すべてを保持したまま、二人の作品とともに、等価なモノとなって床が照り返す鈍い光の中に佇んでいた。

佃の作品は、手びねりによるものが多い。粘土を手にとり、手や指の力の入り具合で、生まれる形。用途のある器ではなく、しかし「何か」の表象であることが確かなもの。それは、彼女の「記憶」の形である。佃は素朴な組成の粘土を使い、火にくべて焼き固める。黒い煤が表面に付着し、時には白く粉を吹いた状態となって、濃い肌色をした素焼きの地を美しく際立たせる。偶然に委ねるのではなく、自然の摂理を受け入れることの創造性が、粘土の硬化や色の変性の中で彼女の「記憶」を作品として顕在化させていく。作品が媒体となって、意識が大きな存在へと接続されていく感覚がそこにある。

彼女は頻繁に海外のレジデンスプログラムに出かけ、そこで滞在制作を行う。彼女の制作において、焼成された粘土の形をとって蘇るのは、そうして得られた知識や経験の「記憶」だ。佃の作品を見て、いつも驚かされるのは、その経験の共有をもたらす喚起力である。アーティストは自らの思考や経験を表現として解き放つが、それが意味を持つかどうかは基本的に受け取る側に委ねられる。しかし佃は、作品を見る者がどう受け止め、どのような心象が形成されるかに深くコミットする。彼女が持ち帰ってきた「記憶」が、あたかも見る者自身の「経験」のように感じられるのはそのためだ。表現の起点が作家の中だけでなく、作品と相対した鑑賞者の心象の中にも置かれて逆算的に思考される。そのために、彼女の展示では、ガイド的な仕掛けが多層的に用意され、展示は、美術館やギャラリーで通常行われる形態に拠らない、独創的で拡張性を帯びたものとなる。

熊田の木を使った作品は、対象を木の塊に置き換えるように表現するいわゆる「彫刻」と言うより、木を浅く彫ってイメージを浮かび上がらせるレリーフ的なものが多い。描かれるのはどこかストーリー性を帯びた夢や記憶の断片である。板の薄い厚みが「かりそめ」の劇場となり、そこで語られる物語は、現実の世界に少しだけイメージを押し出して顕在させるような、控えめであいまいな表現となって示される。

現実なのか、幻想なのか ― その中間にある白昼夢のような状態。私たちが寝ている間に見る夢も、その「経験」から離れ、目覚めた後に過去の「記憶」として想起する際、それは現実と虚構の区別があいまいなものとなる。しかしそれは、敢えて忌諱するものでもなく、得てして甘美なものとなることが多い。表現が言葉でなされれば、個人的な心象で終始してしまうだろう。熊田は、それを敢えて木で彫ることで、幻想に物理的な質量を与え、作品を現実の「経験」として決定的な状況に置く。それが志向するのは、概念や言葉、あるいはイメージの先にある、物理的存在としての普遍性であり、また、その下で人々に共有される価値や理解なのではないか。

(写真左:熊田悠夢)

この展覧会を最も大きく特徴づけるものは、展覧会のガイドブック「『観る』手引き」であろう。鑑賞者は入口でこの冊子を手渡される。それは、床面に星座のように並べられた作品を読み解くためのガイドである。同時に渡される展示マップの作品番号をたよりに、ガイドブックのページをくくると、そこに明日香村の風景の一角を撮影した写真があり、その見開きのページには風景と関連づけられた作品を写した薄い紙が糊で貼られ、さらにそこに、佃であれば小さなドローイング、熊田であれば短い言葉が添えられている。彼女たちが撮影した明日香村の風景写真は、農機具が置かれた壊れかかった納屋や、生い茂る森の遠景など、明日香村を歩き回り、なにかしら気になった場所やモノであり、地区ごとに分別されて冊子に収められている。写真は、作品と微妙な関係性が認められるものもあれば、その関連性が明確ではないものもある。

鑑賞者は、ガイドブックを片手に、床の上に置かれた作品の合間を歩きながら、作品と、会場の外に広がる明日香村の「どこか」へと思いを馳せることになる。そこは、過去と現在、未来が交差する場だ。主を失ったこの家の過去、今まさに経験している展示、そして外部に広がる明日香村のまだ見知らぬ場所など、様々なイメージが多層的に去来する。見る者の意識は、「記憶」と「経験」の狭間をエコーのように絶え間なく往還し、さらに、まだ見ぬ明日香村の景色に出会う「未来」を想起する。そこに生じるのは、あらゆるものに接続する意識の回路である。佃の作品表面の煤けてひび割れた表情や、熊田の淡く光をまとった木で彫られた移ろうイメージが、崩れた納屋の土壁や薄暗い樹林の下地に広がる岩石の起伏とつながっていく。そうした心象の作用が、見る者の体を貫き、その意識を実存の深みへと届かせる。

ここで試みられたのは、アーティストが担うべき責任の回収の仕方へのひとつの提起であった。レジデンスプログラムが常にそうであるように、その場所に関わることになるアーティストは、その土地を「解釈」し、それを「芸術」としてアウトプットしてほしいという「期待」に浸される。しかし、歴史や地形を調べようが、その解釈は決して容易ではなく、ましてや芸術化はさらに難しい。この展覧会で佃と熊田は、そのやっかいな土地の解釈も、その解釈を芸術として提示することも十分可能であることを示し、それは表現として、非常に素晴らしいものとなった。彼女たちは、社会的な期待を帯びたアーティストとして、既存の指標を超えることに成功したと言って良い。

これは、何を起点に芸術を考えるかという問題でもある。ここで注目したいのは全体に共通する「見立て」という視座だ。この展覧会において、日常のモノと作品を組み合わせて見せる展示や、明日香村の風景写真と短いモノローグなどをコラージュ的に配置したガイドブックにせよ、異なるものの併置によって別の意味を召喚する「見立て」を意図した視点が随所に見て取れる。

なぜ、私たちは、羽釜の蓋の裏側に佃の素朴な素焼きの作品が置かれた状態を見て、慈しみや美しさを感じるのか。それは、羽釜が使われていた記憶を宿す表面の経年変化の味わいと、同じように美しく煤けて焼成された佃の作品の表面を、同じ視野、同じ意識の中で見る「見立て」を誘引するからであり、それによって見る者の中でさまざまな記憶や感性を動員する複雑な美的経験が生じるからである。それは同時に、本質的に、芸術が生起する場が、見る者の内面の心象にあることをアーティスト側が明確に想定していたことをも物語っている。

その前提に、共有可能な普遍的な価値や理解への信頼がある。佃の陶の作品が見せるパーソナルな記憶の形象にせよ、熊田が取り組む夢のように移ろいゆく物語を木で彫り出す作品にせよ、そこには明らかに普遍性への強い志向がある。それは言うまでもなく、アーティストの責務と言うべき態度であろう。しかしそれが、彼女たちを、明日香村を丹念に歩き回って撮影をし、入り組んだ構造を持つガイドブックの制作に駆り立て、作品の喚起性と過去の住人の記憶と明日香村の場所を掛け合わせた多層的で複雑な展覧会を着想するに至らせたものであることは間違いない。つまりコミットの度合いの問題であり、それは決して看過できない重要性を帯びたものだ。彼女たちは、既存の方法に甘んじることなく、可能性を見出し、実践した。それはまた、間違いなく、美術館が行うキュレーションでは想起し得ない、アーティストならではの独創性に充ちたものであった。

| 大島賛都(おおしま さんと) 1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。 |